高木センセイの手書き回路図でしばし追憶の彼方を彷徨うことができました。

私は84年か85年からのMZユーザですし5歳以上年少なので若干ジェネレーションギャップがあります。PCGといえばHAL研究所を思い出してしまうことはヒミツです。

2114のピン配置はどんなもんかと、'93最新規格表を開いて見ました。これは、その前に持っていた規格表に擬似SRAM(リフレッシュが簡単なDRAM、SRAMのように使える)が載っていないことに業を煮やしたため買いなおした”新しい方”です。

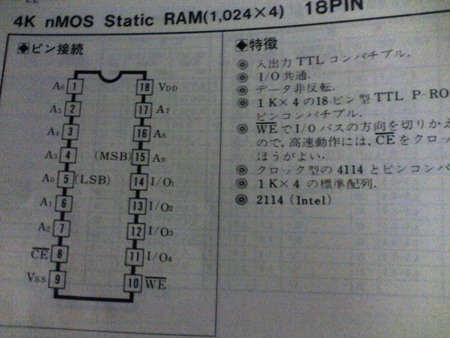

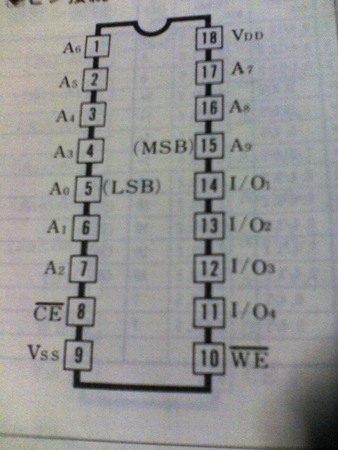

2114はこれ。

ピン配置は、そりゃもうバラバラです。

ロジックICを使って、ちょっとした規模以上の回路を手組みしたことある人ならご存知でしょうが、ピン配置は配線作業にチョー影響します。

なので、回路図を描くときには、ピン配置図をあ~でもないこ~でもないと方眼紙などの上で並び替えては、ため息をつくものです。

どうしてCADを使わないって?まぁそれはCADの歴史でも調べてみれば分かるんじゃないですか?

アドレスバスのピンは、すべてのメモリICで同じようにひっくり返っていれば、どうでもいいわけです。データバスのピンだって同じです。まぁ自分で何百本も配線したことない人には、何を言っても通じないでしょうがねぇ。

蔵とかある人はいいですよね、全部残せて。私なんか数回の転勤の度に、蔵書を捨てPC98を捨てSIMMソケットを捨て・・・何も残っちゃいない。

コメント